Era tan amaranto el color –visible ahora– como aquel que

había aprendido de niño en la Tierra Antigua. A lo mejor habían

transcurrido muchos millones de años. Le daba miedo y alegría

encontrarse fuera del transbordador individual. Era amaranto el

color que resplandecía al final del horizonte, como el que

recordaba siempre al pronunciar esa palabra. Nunca había

imaginado que pudiera existir un planeta nuevo con aquella luz

casi roja, maravillosa. Y estuvo seguro de que así tenía que ser

aquí la belleza en ese instante del día…

Antonio Ferres, «El color amaranto»

Cuentos completos (Madrid, Gadir, 2017)

En la tertulia del Sotoverde entablamos hace unos días una discusión a propósito del título, El color amaranto, con que acaban de aparecer publicados los Cuentos completos de Antonio Ferres. «¡No hay tal color en español!», dice uno. «No sé por qué puse ese título a uno de los cuentos», dice el propio Antonio. «Los ingleses sí hablan del color amaranto», dice otro. El Diccionario de la Real Academia no nos saca de dudas: la entrada amaranto está llena de errores. Al final me encargan que investigue el asunto y, hechas las consultas, decido compartirlas con ustedes en esta que será la última entrada del blog «El pan de nuestros días». El próximo enero cambiaremos de tema.

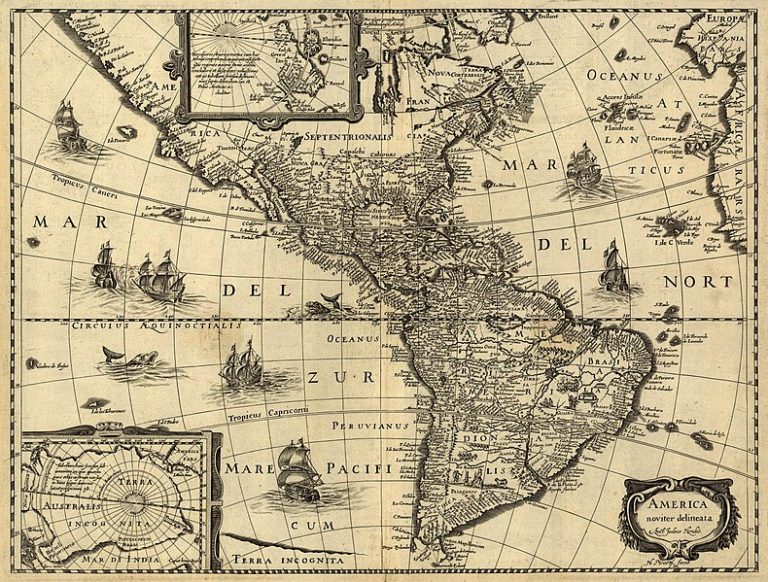

El amaranto ni se domesticó como planta ornamental ni esto ocurrió en la India, como consigna la Academia, sino en la vertiente oriental de América y como planta ritual y alimentaria, según el mayor experto en la materia, Jonathan D. Sauer, botánico de la Universidad de California en Los Ángeles. Lo llamativo de los nombres latinos de las tres especies cultivadas justifica su mención aquí: Amaranthus hypocondriacus, en el centro y noroeste de México; Amaranthus cruentus, en el sur de México y en Centroamérica; y Amaranthus caudatus, en los Andes.

En los tratados de hace medio siglo sobre la domesticación de las plantas se daba cierta prominencia al posible origen ritual-religioso de muchas domesticaciones vegetales. Hoy tal vez sea el amaranto la única cosecha relevante para la que podría argumentarse tal origen, aunque tanto sus hojas como sus semillas fueron consumidas como alimento desde el principio. Es cierto, sin embargo, que en los inicios del siglo XVI los aztecas todavía celebraban en mayo un festival en honor de Huitzilopochtli, dios de la guerra, en la gran pirámide de Tenochtitlan. El ritual se centraba en una enorme estatua del dios hecha con una masa de harina de amaranto e incluía sacrificios humanos. Colocada en unas andas, la figura se llevaba en procesión por la ciudad y, tras volver a la pirámide, era despedazada y los trozos, consagrados como la carne y los huesos del dios, se distribuían entre los asistentes, que los consumían entre la reverencia y el terror.

Fray Bernardino de Sahagún llama zoale o tzoalli a la masa de harina de amaranto con agua y señala que se les daba también a los humanos que iban a ser sacrificados. No fue el citado el único dios ante el que se utilizó ritualmente el amaranto, ni el azteca el único pueblo que lo hiciera. Los españoles, obedientes a un dios que tenía el trigo como alimento ritual, prohibieron el amaranto, una de las cosechas principales de aquellos imperios, cuyos rendimientos eran buenos y que como alimento era comparable a los cereales, con los que guarda parecido, aunque esté alejado de ellos en el árbol taxonómico. Cabe preguntarse qué hubiera sido de esta cosecha si no se hubiera prohibido y si, como el maíz, hubiera sido sometida a los procesos subsiguientes de mejora genética. En la actualidad se cultiva de forma restringida para el consumidor exótico-gourmet occidental y, más extensamente, en la India.

Para cerrar, debo referirme al problema del color. Seguramente fue el color sanguíneo de algunas flores y semillas de amaranto el que atrajo la atención de estas plantas para los sangrientos rituales aztecas, pero el término amaranto es una mala referencia para un color que en imprenta suele situarse como más rojo que el magenta y al que la Real Academia aplica la palabra carmesí. Los tonos rojizos de las flores de amaranto van desde el rosa y el rojo hasta el púrpura y el púrpura profundo, pero hay también flores blancas, amarillas o azules. Yo diría que el color de la portada del libro de Antonio Ferres es un púrpura triste.

* Francisco García Olmedo es redactor y voz narradora del blog. Jaime Costa colabora en la prospección y documentación de los temas.